|

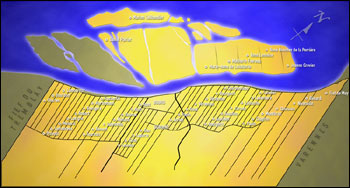

La seigneurie de La Prairie de la Magdeleine, de deux lieues de front

par quatre lieues de profondeur, fait face, au nord, au fleuve Saint-Laurent.

Elle est bornée, à l'est, par la seigneurie de Longueuil

et à l'ouest, par la seigneurie du Sault-Saint-Louis et celle de

La Salle. Elle est concédée aux Jésuites en 1647.

L'emplacement de

la seigneurie de La Prairie de la Magdeleine est hautement stratégique.

La seigneurie sert de couloir pour relier le fleuve Saint-Laurent à

la rivière Richelieu. Les Iroquoiens y font de nombreuses incursions.

Plus tard, la première ligne de chemin de fer au Canada reliera

La Prairie à Saint-Jean-sur-Richelieu.

Le fait que la rive

sud de Montréal soit formée d'une plaine, facilite beaucoup

l'implantation de colonies.

Le pivot de la colonie

sera situé au village de La Prairie de la Magdeleine. C'est là

que le domaine du seigneur sera établi et que l'église,

le moulin, le cimetière et autres bâtiments d'importance

seront érigés. Ce territoire correspond au Vieux-La Prairie

d'aujourd'hui.

L'autre secteur,

délimité du précédent par la rivière

Saint-Jacques, couvre la côte de Saint-Lambert (Brossard) et le

Mouillepieds (secteur ouest de la ville de Saint-Lambert, anciennement

la ville de Préville).

Enfin, une autre

partie, bien que minime, a droit à son moulin et à sa milice,

soit la partie à l'extrême ouest qui englobe les rivières

du Portage et de la Tortue (près de Candiac et de Sainte-Catherine).

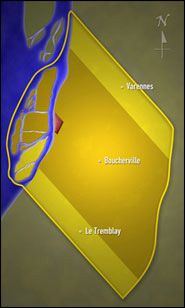

Le territoire original de Longueuil comprend un territoire de 50

arpents de large, donnant sur le fleuve, par 100 arpents de profondeur,

accordé à Charles Le Moyne, le 24 septembre 1657, à

partir de la seigneurie de la Citière. La seigneurie de la Citière

avait été créée, en 1635, deux années

après l'arrivée en Nouvelle-France de la Compagnie des Cent-Associés

qui gérait alors la colonie.

Une partie importante

du territoire de Longueuil est alors traversée par le ruisseau

Saint-Antoine.

Le 30 mai 1664,

une année après l'implantation du gouvernement royal, Charles

Le Moyne signe un contrat avec Jean de Lauson qui lui cède alors

l'île Sainte-Hélène et l'île Ronde: ce contrat

est ratifié le 20 mars 1665.

Un document signé

par le roi Louis XIV, à Saint-Germain en Laye, nous apprend que

Charles Le Moyne obtient le titre de seigneur, au mois de mars 1668 ce qui transforme le territoire en seigneurie.

Le 3 novembre 1672,

l'intendant Jean Talon lui octroie les terres non concédées

entre la seigneurie de La Magdeleine, appartenant aux Jésuites,

et le fief Du Tremblay, appartenant au seigneur de Varennes, ce qui comprenait

concrètement Saint-Lambert. La Nouvelle-France est alors divisée

en trois gouvernements soit ceux de Québec, de Trois-Rivières

et de Montréal. L'intendant est le plus haut fonctionnaire de la

Nouvelle-France: il est responsable des finances et de la justice. Jean-Talon

est le premier intendant de 1665 à 1668 et de 1670 à 1672.

Le 10 juillet 1676,

Jacques Duchesneau de la Doussinière, intendant de la Nouvelle-France

(1675-1682), réunit les trois concessions précédentes

en une seigneurie dite de Longueuil, tout en étendant le territoire

en profondeur.

Le 25 septembre

1698, Jean Bochard de Champigny, intendant de la Nouvelle-France (1686-1702),

concède à Charles Le Moyne fils, Charles père étant

décédé en 1685, une autre terre s'étendant

en profondeur.

Finalement, le 8

juillet 1710, Michel Bégon, intendant de la Nouvelle-France (1712-1726)

octroie une dernière concession qui étend notamment la seigneurie

de Longueuil jusqu'à la rivière Richelieu, aux limites de

Saint-Jean-sur-Richelieu; cette dernière concession n'a cependant

jamais fait partie du territoire de la paroisse de Saint-Antoine.

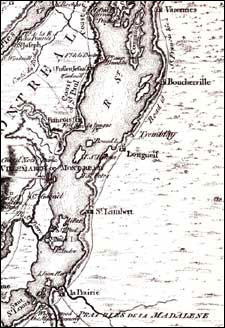

La seigneurie de

Longueuil est érigée en baronnie le 26 janvier 1700, à

Versailles. Le territoire complet de la seigneurie de Longueuil comprend

l'île Sainte-Hélène, l'île Ronde, les Îlets-Verts

et s'étend grosso modo du boulevard Jean-Paul-Vincent, à

Fatima, jusqu'à la rue Victoria à Saint-Lambert, et du fleuve

Saint-Laurent jusqu'à Saint-Bruno dans la section la plus à

l'est, et suit le tracé de la limite de la seigneurie de Chambly

jusqu'à la rivière Richelieu dans la section la plus à

l'ouest, et de là entre le Richelieu et les limites sud de la seigneurie

de La Prairie de Magdeleine jusqu'au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu.

La seigneurie de

Longueuil est érigée en baronnie le 26 janvier 1700, à

Versailles. Le territoire complet de la seigneurie de Longueuil comprend

l'île Sainte-Hélène, l'île Ronde, les Îlets-Verts

et s'étend grosso modo du boulevard Jean-Paul-Vincent, à

Fatima, jusqu'à la rue Victoria à Saint-Lambert, et du fleuve

Saint-Laurent jusqu'à Saint-Bruno dans la section la plus à

l'est, et suit le tracé de la limite de la seigneurie de Chambly

jusqu'à la rivière Richelieu dans la section la plus à

l'ouest, et de là entre le Richelieu et les limites sud de la seigneurie

de La Prairie de Magdeleine jusqu'au sud de Saint-Jean-sur-Richelieu.

À l'extrême

est, des fermes s�étalent de la maison Lamarre jusqu'à la

limite du fief Du Tremblay qui serait aujourd'hui situé dans le

quartier de Fatima.

À l'extrême

ouest, mêmes caractéristiques que la précédente,

c'est-à-dire essentiellement des fermes.

|