|

Ordonné prêtre le 21 septembre 1833 à la cathédrale

de Québec, Charles Chiniquy (1809-1899) devient ensuite vicaire

à Saint-Charles-de-Bellechasse, et à Saint-Roch, à

Québec, en 1834. Il est nommé curé de Beauport, en

1838, et de Kamouraska, en 1842. En 1846, il entre, comme novice, dans

la communauté monastique des Oblats de Marie-Immaculée,

à Longueuil, mais quitte la vie monacale le 1er octobre 1847 et

s'établit chez son protecteur, le curé de la paroisse de

Saint-Antoine de Longueuil, Louis-Moïse Brassard.

C'est à partir

de ce moment-là qu'il retient l'attention en prêchant vigoureusement

la tempérance à Longueuil, de 1848 à 1851. Pendant

ses campagnes contre la tempérance, Chiniquy parcourt principalement

la Montérégie, l'île de Montréal et la rive

nord de Montréal. Il est couvert d'honneurs: don d'un crucifix

en provenance de Rome par Mgr Bourget, et de 300 jours d'indulgence accordés

par le pape pour les membres de la tempérance, de son portrait

par le peintre Théophile Hamel, le 29 octobre 1848, et d'une médaille

d'or le 15 juillet 1849. Son intervention force le maire du Village de

Longueuil, Isidore Hurteau, à fermer sa brasserie. En 1851, il

part aux États-Unis, à la demande de l'évêque

de Chicago. Il est accusé, dès l'année suivante,

d'avoir séduit une femme mariée. Abraham Lincoln, le futur

président américain (1861-1865), assume sa défense.

Chiniquy est innocenté. Excommunié en 1856 et en 1858, il

devient presbytérien, en 1859. Il épouse Euphémie

Allard et revient au Québec. Il meurt à Montréal

le 16 janvier 1899 et est enterré au cimetière Mont-Royal,

à Montréal.

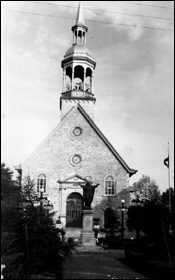

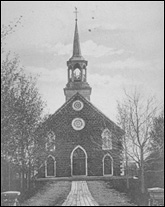

La nouvelle église de la paroisse de la Nativité de La Prairie

est construite, en 1840, par Antoine Bourdon, selon les plans de l'architecte

Pierre-Louis Morin. L'église a une longueur de 49 mètres

et une largeur de 20 mètres. La façade de l'église

est cependant refaite, dès 1855, par Louis Ouimet, selon les plans

de Victor Bourgeau. L'architecte Bourgeau sera aussi responsable, en 1864,

de la décoration intérieure et particulièrement des

voûtes et des plans de la chaire. L'une des trois cloches du clocher

provient de l'église de 1705.

|