Le peuplement des seigneuries et les premiers établissements

|

Charles Le Moyne obtient son titre de seigneur en 1668 et Pierre Boucher obtient le sien quatre ans plus tard. La progression du peuplement de ces deux colonies offre des similitudes. On pourrait croire que le peuplement de la seigneurie de La Prairie de la Magdeleine possède une avance insurmontable compte tenu de son ancienneté. Il n'en est rien. Le peuplement de cette seigneurie commence en même temps que celui de Longueuil et de Boucherville. C'est la guérilla iroquoise qui a retardé le développement démographique des Blancs d'origine européenne de cette région. Lorsque le régiment de Carignan-Salières, composé de 1 200 soldats, arrive, en 1665, le revirement de la situation est incontestable. Dès 1667, la paix est rétablie, facilitant ainsi la croissance de ce secteur. |

Les premières concessions de la seigneurie de |

|

La seigneurie de Montarville voit |

Seigneurie | 1681 | 1698 | 1706 | 1719 | 1739 | |||

| La Prairie* | 184 | 321 | 377 | 1 290 | |||||

| Longueuil et le fief Du Tremblay | 105 | 223 | 319 | 636 | |||||

| Longueuil seulement | 78 | 191 | |||||||

| Du Tremblay seulement | 27 | ||||||||

| Boucherville | 179 | 393 | 429 | 1 027 | |||||

* (en 1739 inclut la seigneurie du Sault Sainte-Marie) |

|||||||||

|

En étudiant les recensements, il apparaît clairement que les seigneuries de La Prairie de la Magdeleine et de Boucherville connaissent un développement démographique relativement identique. Même en incluant le fief Du Tremblay, Longueuil traîne de la patte. Il serait assez juste d'affirmer que la population de la seigneurie de Longueuil est légèrement inférieure à la moitié de celle des deux autres seigneuries. D'ailleurs, la population de la seigneurie de Longueuil seulement, en 1719, n'est que de 191 habitants. Ces données statistiques ne tiennent pas compte du sous-enregistrement, qui pourrait avoisiner les 10%; les écarts entre les seigneuries n'en demeurent pas moins assez exacts. La progression du peuplement est fulgurante à ses débuts, soit entre 1665 et 1673. Elle est due principalement au retour de la paix avec les Iroquois, à l'arrivée en Nouvelle-France d'environ 1 000 « Filles du Roy » et à l'installation au pays du tiers des soldats du régiment Carignan-Salières, soit environ 400 soldats. Dans les années 1670, l'immigration diminue considérablement; les conflits militaires en Europe en constituent la cause principale. |

|

Dans les années 1690, les affrontements avec les Iroquois ne facilitent pas la cause. Au début des années 1700, des épidémies de variole déciment la population. De plus, le taux de mortalité infantile est très élevé. Donc, de 1670 jusqu'au début des années 1710, l'accroissement démographique n'est en grande partie attribuable qu'au taux très élevé de natalité. Les données de l'année 1698 sont un peu particulières, car alors que l'écart est nul en 1681, il est maintenant de 19% en faveur de Boucherville. Ce revirement peut être attribuable au fait que le territoire de La Prairie est plus susceptible d'être attaqué par les Iroquois qui ont repris le combat. D'ailleurs, une fois la Grande Paix de 1701 signée, l'écart démographique est réduit à 12%, en 1706. |

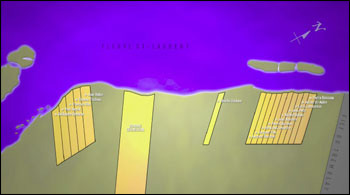

Les concessions de la seigneurie de Longueuil, vers 1723. |

|

Les esclaves Les premiers colons étaient presque tous catholiques. Quelques huguenots, surtout des marchands, ont pu se faufiler, mais on n'en retrouve aucune trace vérifiable. Dans la seigneurie de Longueuil, on en a découvert quelques-uns: - le baron Charles Le Moyne qui possède un couple d'esclaves qui ont au moins sept enfants, tous baptisés à Longueuil. Des esclaves figurent d'ailleurs sur les armoiries de la famille Le Moyne. D'autres esclaves amérindiens viennent accroître ce nombre. Au décès du premier baron de Longueuil, la succession fait le partage des esclaves, quitte à séparer les enfants de leurs parents; - le notaire seigneurial François-Pierre Cherrier qui possède une esclave amérindienne; - André Marsil qui en possède également un du nom de Joseph. Il lui fait notamment faire du transport en canot, en 1736, pour un nommé Bourassa et il est précisé dans l'acte notarié que Marsil en est le propriétaire. L'année suivante, ses services sont loués à Nicolas Volant; - Adrien Fournier dit Préfontaine fils qui achète, en 1757, un esclave de 7 ou 8 ans qu'il paye 350 livres. L'historien Marcel Trudel a également identifié François Collin, vers 1785, Jacques Desautels, entre 1765 et 1784, et Toussaint Truteau, vers 1722, comme propriétaires d'esclaves: il estime de plus que Charles Surprenant, vers 1734, aurait pu être le propriétaire de Pierre Suprenant, de la nation Pacota. Par ailleurs, les seigneuries de la rive sud de Montréal ont connu des épidémies à un point où, en certaines années, les sépultures dépassent les baptêmes. C'est le cas, en 1703, à Longueuil et à Boucherville, et en 1730, à La Prairie, à Longueuil et à Boucherville. En 1733, l'épidémie est également répandue partout mais elle est circonscrite à Longueuil, en 1754. |

| Seigneurie | Année | Baptêmes | Mariages | Sépultures | Total | ||||

| La Prairie | 1702 | 22 | 3 | 4 | 29 | ||||

| 1703 | 17 | 1 | 7 | 25 | |||||

| 1704 | 27 | 4 | 3 | 34 | |||||

| Longueuil | 1702 | 16 | 2 | 1 | 19 | ||||

| 1703 | 15 | 2 | 24 | 41 | |||||

| 1704 | 21 | 1 | 4 | 26 | |||||

| Boucherville | 1702 | 28 | 6 | 2 | 36 | ||||

| 1703 | 22 | 3 | 23 | 48 | |||||

| 1704 | 38 | 3 | 4 | 45 | |||||

| Seigneurie | Année | Baptêmes | Mariages | Sépultures | Total | ||||

| La Prairie | 1729 | 42 | 7 | 25 | 74 | ||||

| 1730 | 42 | 12 | 44 | 98 | |||||

| 1731 | 58 | 10 | 26 | 94 | |||||

| Longueuil | 1729 | 28 | 7 | 12 | 47 | ||||

| 1730 | 24 | 8 | 38 | 70 | |||||

| 1731 | 39 | 10 | 29 | 78 | |||||

| Boucherville | 1729 | 45 | 3 | 28 | 76 | ||||

| 1730 | 42 | 18 | 46 | 106 | |||||

| 1731 | 54 | 9 | 21 | 84 | |||||

| Une étude plus approfondie des sépultures dans la paroisse de Saint-Antoine, en 1703, nous démontre clairement que les victimes sont presque toutes des enfants en bas âge. |

| Nom | Âge | |||

| Madeleine Achim | 4 | mois | ||

| Ursule Achim | 2 | ans | ||

| Marie-Catherine Adam | 18 | mois | ||

| Antoine Bray | 3 | mois | ||

| Jeanne Chartrand | 60 | ans | ||

| Pierre Deniau | 17 | mois | ||

| François Douillard | 15 | mois | ||

| René Douillard | 3 | ans | ||

| François Dubois | 3 | mois | ||

| Étienne François | 1 | journée | ||

| Marguerite Gareau | 7 | semaines | ||

| Michel Gareau | 10 | ans | ||

| Françoise Goyo | 4 | ans | ||

| Marie-Antoinette Goyo | 10 | jours | ||

| François Hardouin | 7 | semaines | ||

| Louis Lamoureux | 2 | jours | ||

| Marie-Louise Page | 4 | mois | ||

| Pierre Patenotre | 2 | mois | ||

| Marie-Marguerite Robidoux | 2 | mois | ||

| Jean Ronceray | ? | |||

| Jacques Roy | 2 | mois | ||

| Anne-Antoinette Vary | ? | |||

| Michel Viau | 3 | ans | ||

| Nicolas Viau | 8 | mois | ||

|

Les premières concessions (1671-1705)

Comme dans les autres seigneuries, les premiers concessionnaires sont plutôt de passage, mais les familles qui sont établies au début des années 1700 sont plus stables. C'est ainsi que les véritables familles pionnières du Mouillepieds sont les Bétourné, Marsil, Robidou, Trutteau et Diel. |

| Nom | Lot | Année | 1723 |

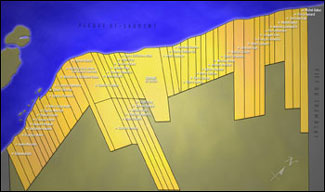

Carte des premières concessions du Mouillepieds Village de La Prairie et contours du fort. |

|

| Jean-Baptiste Gibaud | 1 | 1793 | |||

| Joseph et Guillaume Robidou | 1 | X | |||

| André Marsil L'Espagnol | 2 | 1679 | |||

| Jean Gervais | 2 | X | |||

| Jacques Perras Fontaine | 3 | 1679 | |||

| Étienne Achim St-André et | |||||

| André Marsil | 3 | X | |||

| Claude Lacroix | 4 | 1679 | |||

| Charles Marsil | 4 | 1713 | X | ||

| Jacques Deneau Destailly | 5 | 1677 | |||

| Jean Gervais et Pierre Bétourné | 5 | X | |||

| Pierre Perras Lafontaine | 6 | 1677 | |||

| Pierre Bétourné | 6 | 1694 | X | ||

| Antoine Boudria | 7 | 1687 | |||

| Louis Bétourné | 7 | X | |||

| Pierre Foubert | 8 | 1677 | |||

| Jean Gervais | 8 | X | |||

| Jean Surprenant | 9 | 1674 | |||

| Toussaint Trutteau | 9 | X | |||

| Pierre Reboux | 10 | 1674 | |||

| Étienne Truteau | 10 | X | |||

| Gilles Durant | 11 | 1674 | |||

| Nicolas Varin La Pistole | 11 | X | |||

| Jean Inard Provençal | 12 | 1674 | |||

| Mathieu Gervais | 12 | X | |||

| Philippe Jarni | 13 | 1675 | |||

| Mathieu Gervais, | |||||

| Jean-Baptiste Bibo et | |||||

| Charles Marsil | 13 | X | |||

| André Robidoux | 14 | 1674 | |||

| Joseph Robidou | 14 | X | |||

| Pierre Lefebvre | 15 | 1672 | |||

| Eustache Demers Dumais | 15 | 1692 | X | ||

| Antoine Rousseau Labonté | 16 | 1675 | |||

| Maurice Demers | 16 | X | |||

| Charles Diel | 17 | 1674 | |||

| Nicolas Varin et Jacques Diel | 17 | 1707 | X | ||

|

Par ailleurs, en consultant les données de 1723, on constate que, même à cette période, toutes les terres n'ont pas une maison et rares sont celles dont plus de la moitié est labourée. Le Mouillepieds, même s'il relève de la seigneurie de La Prairie de la Magdeleine, fera partie de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil et, éventuellement, de la Municipalité de la paroisse de Saint-Antoine de Longueuil, fondée en 1845. La côte Saint-Lambert (Brossard) |

| Nom | Lot | Année |

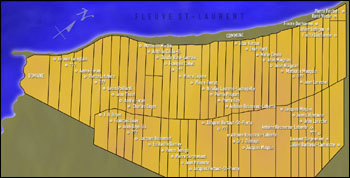

Plan des premières concessions de la côte de Saint-Lambert. |

|

| Pierre Foubert | 1 | 1673 | ||

| René Voisin | 2 | 1674 | ||

| Julien Dobigon | 3 | 1676 | ||

| Fiacre Ducharme | 4 | 1674 | ||

| Jean Laroche | 5 | 1673 | ||

| Pierre Courcelles Chevalier | 6 | 1673 | ||

| Mathurin Moquin | 7 | 1678 | ||

| Jean Magnan Lespérance | 8 | 1676 | ||

| Jean Magnan Lespérance | 9 | 1672 | ||

| Marin Desneau | 10 | 1672 | ||

| Jean Inard Provença | 11 | 1674 | ||

| Jean Verdon | 12 | 1674 | ||

| Antoine Rousseau Labonté | 13 | 1673 | ||

| Pierre Roy | 14 | 1673 | ||

| Pierre Poupart | 15 | 1673 | ||

| Nicolas Laurent Lachapelle | 16 | 1673 | ||

| Pierre Perras Fontaine | 17 | 1673 | ||

| Pierre Lepine Laviolette | 18 | 1672 | ||

| Jacques Tetu Larivière | 19 | 1672 | ||

| François Cahel | 20 | 1673 | ||

| Claude Rure | 21 | 1675 | ||

| Antoine Caillé Biscornet | 22 | 1675 | ||

| Mathurin Martin | 23 | 1678 | ||

| Charles Boye | 24 | 1677 | ||

| Jean Leroux Laplante | 25 | 1678 | ||

| Joseph Tissot | 26 | 1674 | ||

| Louis Palardy Paillard | 27 | 1678 | ||

| Philippe Palardy Paillard | 28 | 1675 | ||

| Pierre Lefebvre | 29 | 1675 | ||

| André Forand | 30 | 1690 | ||

| Charles Deneau | 31 | 1690 | ||

| Jérome Longtain | 32 | 1690 |

| Nom | Lot | Arpents | Arpents labourés | % labourés | Maison | |||

| Robidou, Joseph | 1 | 2 | ,5 | 10 | perches | 1 | ||

| Robidou, Guillaume | 2 | 24 | ,0 | 15 | ,0 | 63 | ||

| Gervais, Jean | 3 | 44 | ,0 | 16 | ,0 | 36 | ||

| Achim dit Saint-André | 4 | 26 | ,0 | 8 | ,0 | 31 | 1 | |

| Marsil, André | 5 | 30 | ,0 | 6 | ,5 | 22 | ||

| Marsil, Charles | 6 | 34 | ,0 | 18 | ,0 | 53 | ||

| Gervais, Jean | 7 | 23 | ,4 | 7 | ,5 | 32 | 1 | |

| Bétourné, Pierre | 8 | 23 | ,4 | 9 | ,0 | 38 | 1 | |

| Bétourné, Louis | 9 | 27 | ,0 | 10 | ,0 | 37 | 1 | |

| Gervais, Jean | 10 | 40 | ,0 | 16 | ,0 | 40 | 1 | |

| Trutteau, Toussaint | 11 | 60 | ,0 | 30 | ,0 | 50 | ||

| Trutteau, Étienne | 12 | 80 | ,0 | 32 | ,0 | 40 | ||

| Varin, Nicolas | 13 | 60 | ,0 | 9 | ,0 | 15 | ||

| Gervais, Mathieu | 14 | 6 | ,0 | 4 | ,0 | 67 | ||

| Marsil, Charles | 15 | 6 | ,0 | 4 | ,0 | 67 | ||

| Gervais, Mathieu | 16 | 40 | ,0 | 22 | ,0 | 55 | 1 | |

| Bibeau, Jean | 17 | 26 | ,0 | 15 | ,0 | 58 | 1 | |

| Robidou, Joseph | 18 | 40 | ,0 | 28 | ,0 | 70 | 1 | |

| Demers, Eustache, veuve | 19 | 80 | ,0 | 18 | ,0 | 23 | 1 | |

| Demers, Maurice | 20 | 40 | ,0 | 18 | ,0 | 45 | 1 | |

| Varin, Nicolas | 21 | 40 | ,0 | 12 | ,0 | 30 | 1 | |

| Diel, Jacques | 22 | 6 | ,0 | 1 | ,5 | 25 | ||

| Lamarche, Julien | 23 | 6 | ,0 | 1 | ,5 | 25 | ||

| Grande-Maison, Dlle | 24 | 6 | ,0 | 1 | ,5 | 25 | ||

| Diel, Jacques | 25 | 20 | ,0 | 4 | ,0 | 20 | 1 | |

| 790 | ,3 | 306 | ,5 | 40 | 13 | |||

|

Il ne faudrait pas oublier que la seigneurie de La Prairie de la Magdeleine, plus particulièrement la mission Saint-François-Xavier-des-Prés, héberge également un petit nombre d'Amérindiens, venus dans les années 1660, de l'État de New York, à la côte Borgnesse, située entre la rivière Saint-Jacques et le village de La Prairie. Compte tenu de l'utilisation massive de la monoculture du maïs et de l'appauvrissement subséquent des terres, les Amérindiens migrent assez rapidement pour s'établir, à partir de 1676, à la mission de Saint-François-du-Sault, située à la côte Sainte-Catherine. Ils s'installent aussi à Kanawake, à Kanesatake (Lac-des-Deux-Montagnes) et, vers les années 1750, à Akwesasne (Saint-Régis). Ces Mohawks sont largement convertis au catholicisme. Seigneurie de Longueuil En 1695, on compte 28 concessions, 14 à l'est du domaine et 14 autres à l'ouest. En 1705, on recense 39 concessions qui font face au fleuve. Force est de constater que La Prairie profite davantage de son accès au fleuve puisque les 49 concessions, à l'est de la rivière Saint-Jacques, ne représentent que la partie est du domaine de La Prairie. Les concessions qui font face au fleuve sont généralement nommées les premières concessions ou encore celles du premier rang. Les concessions à l'arrière du fief, celles du deuxième rang ou encore de la deuxième concession, et ainsi de suite. |

|

Il est fort intéressant de constater que les premiers occupants de la seigneurie de Longueuil sont loin d'être des cultivateurs. Il faut attendre la génération subséquente pour que les colons se convertissent à l'agriculture. La moyenne d'âge des premiers propriétaires est de 34 ans. Ils viennent surtout de Bretagne, de Normandie, de Champagne et du Poitou-Charente. Comme c'est le cas dans d'autres seigneuries, il est très rare que les propriétaires des premières concessions y demeurent longtemps. Dans le cas du fief Du Tremblay, seule la terre limitrophe à la seigneurie de Boucherville, appartenant à Élisabeth Valiquette, est entre les mêmes mains depuis son attribution jusqu'à l'aveu et dénombrement de 1723. Puis vers 1710, les propriétés se stabilisent. Les familles Benoit, Viau, Bourdon, Lanctôt et Dubuc qui possèdent plus de la moitié des terres, seront présentes au Tremblay pendant de nombreuses années. |

Nom | Origine | ||

| Guillaume Gendron dit la Rolandière | Bretagne | |||

| Jacques Viau dit Lespérance | Bretagne | |||

| Pierre Boisseau dit le Breton | Bretagne | |||

| Jean Robin | Champagne | |||

| Paul Benoist dit Livernois | Champagne | |||

| Bertrand Lemartre | inconnue | |||

| Jean Petit inconnue | inconnue | |||

| Louis Lamoureux | inconnue | |||

| Michel Dubuc | inconnue | |||

| Adrien Saint-Aubin | Normandie | |||

| François Blot | Normandie | |||

| Jacques Bourdon | Normandie | |||

| Charles Édeline | Paris | |||

| Pierre Chicoine | Pays-de-la-Loire | |||

| Étienne Truteau | Poitou-Charente | |||

| Jean Ronceray dit Le Breton | Poitou-Charente | |||

|

Seigneurie de Boucherville Les premières terres sont occupées dès 1668. Dès 1673, les terres sur le bord du fleuve sont déjà largement concédées. Tout comme dans la seigneurie de Longueuil, l'âge moyen se situe au début de la trentaine. Au moins 43% des habitants qui possèdent une concession sont originaires de la région du Poitou-Charente; vient, loin derrière, la Normandie avec 19%. Ces statistiques ne tiennent cependant pas compte de l'origine des épouses des premiers colons. Au moins trois colons sont charpentiers. La seigneurie a son notaire. On relève également un arquebusier, un sellier, un tailleur, un cordonnier, un tisserand et un corroyeur. Le reste, soit presque la moitié, est composé d'agriculteurs ou de domestiques qui deviennent rapidement des agriculteurs lorsqu'ils prennent possession de leur terre. |

| Nom | Profession | Âge en 1675 | Origine | |

| Pierre Boisseau dit le Breton | inconnue | 29 | Bretagne | |

| Adrien Saint-Aubin | inconnue | 27 | Normandie | |

| Louis Lamoureux | défricheur | 36 | inconnue | |

| Jean Petit | tailleur | 32 | inconnue | |

| Michel Dubuc | maçon et couvreur | 31 | inconnue | |

| Jean Ronceray dit le Breton | habitant | 32 | Poitou-Charente | |

| Pierre Chicoine | inconnue | 34 | Pays-de-la-Loire | |

| Bertrand Lemartre | inconnue | 32 | inconnue | |

| Jacques Viau dit Lespérance | marchand | 35 | Bretagne | |

| Jacques Bourdon | notaire royal | 30 | Normandie | |

| Charles Édeline | cordonnier | 34 | Paris | |

Domaine seigneurial |

||||

| Jean Robin | juge seigneurial | 32 | Champagne | |

| Étienne Truteau | charpentier | 34 | Poitou-Charente | |

| François Blot | boulanger | 28 | Normandie | |

| Paul Benoist dit Livernois | charpentier | 49 | Champagne | |

| Guillaume Gendron dit la Rolandière | boucher | 45 | Bretagne |

| Nom | Origine |

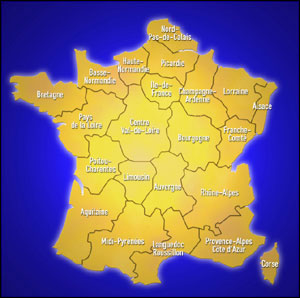

Carte de la France. |

|

| Jean-Jacques Viger Galoppe | Auvergne | ||

| Lucas Loiseau | Champagne | ||

| René Rémy Champagne | Champagne | ||

| Christophe Février Lacroix | Île-de-France | ||

| Pierre Bougret Dufort | Île-de-France | ||

| Jean Lafond Fontaine | inconnue | ||

| Pierre Gaulard Dupuy | inconnue | ||

| Simon Caillouet | inconnue | ||

| Théophile Berger | inconnue | ||

| Thomas Frérot de la Chenest | inconnue | ||

| Désiré Viger | Normandie | ||

| François Senecal | Normandie | ||

| Jacques Bourdon | Normandie | ||

| Jean Bellet Chaussé | Normandie | ||

| Jean de Noyon | Normandie | ||

| Pierre Martin | Normandie | ||

| Robert Henry | Normandie | ||

| Jacques Ménard Lafontaine | Pays-de-la-Loire | ||

| Joseph Huet Dulude | Pays-de-la-Loire | ||

| Claude Bourgeois | Picardie | ||

| François Seguin Ladéroute | Picardie | ||

| Antoine Daunais | Poitou-Charente | ||

| Denis Veronneau | Poitou-Charente | ||

| François Pillette | Poitou-Charente | ||

| François Quintal | Poitou-Charente | ||

| Jean Gareau Saintonge | Poitou-Charente | ||

| Jean Vinet | Poitou-Charente | ||

| Joachim Reguindeau | Poitou-Charente | ||

| Léger Baron | Poitou-Charente | ||

| Louis Louvinel | Poitou-Charente | ||

| Pierre Bourgery | Poitou-Charente | ||

| Pierre Chaperon | Poitou-Charente | ||

| Pierre Gareau | Poitou-Charente | ||

| Pierre Larivée | Poitou-Charente | ||

| Pierre Sauchet Larigueur | Poitou-Charente | ||

| Robert Lafontaine | Poitou-Charente | ||

| Roger Latouche | Poitou-Charente |

|

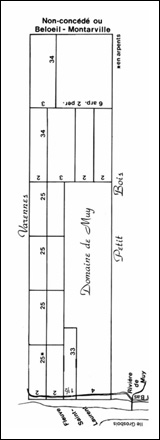

Il est intéressant de noter que la contribution des régions françaises au peuplement de cette seigneurie ne correspond pas aux données généralement reconnues pour l'ensemble de la Nouvelle-France où la Normandie se classe bonne première suivie de l'Île-de-France-Paris. La Bretagne ne figure pas du tout au tableau. À l'aveu et dénombrement de 1724, on dénombre 18 concessions entre le fief Du Tremblay et le bourg. En fait, il y a simplement eu quelques regroupements de concessions par rapport à 1673. Quatre concessions s'ajoutent au sud du bourg. À l'est du domaine seigneurial et du bourg s'ajoutent quatre autres concessions dont la dernière, le fief de Muy, borne les limites de la seigneurie de Varennes. |

| Lot | Nom | Profession | Âge | Origine | |

| 1 | Pierre Chaperon | charpentier | 32 | Poitou-Charente | |

| 2 | Théophile Berger | domestique | - | Inconnue | |

| 3 | Jean-Jacques Viger Galoppe | matelot | 48 | Auvergne | |

| 4 | Roger Latouche | domestique | 24 | Poitou-Charente | |

| 5 | Jean-Jacques Viger Galoppe | matelot | 48 | Auvergne | |

| 6 | Lucas Loiseau | agriculteur | 29 | Champagne | |

| 7 | Jean Bellet Chaussé | agriculteur | 44 | Normandie | |

| 8 | Joachim Reguindau | contrat d'engagement | 32 | Poitou-Charente | |

| 9 | Pierre Bourgery | agriculteur | 29 | Poitou-Charente | |

| 10 | François Seneca | domestique | - | Normandie | |

| 11 | Désiré Viger | matelot | 29 | Normandie | |

| 12 | Jean Lafond Fontaine | soldat | 40 | Inconnue | |

| 13 | Louis Louvinel | inconnue | - | Poitou-Charente | |

| 14 | Denis Veronneau | agriculteur | 32 | Poitou-Charente | |

| 15 | Antoine Daunais | agriculteur | 32 | Poitou-Charente | |

| 16 | Léger Baron | agriculteur | 30 | Poitou-Charente | |

| 17 | Pierre Larivée | inconnue | 30 | Poitou-Charente | |

Domaine seigneurial, Chemin Montarville |

|||||

| 18 | Jean de Noyon | arquebusier | 34 | Normandie | |

| 19 | Joseph Huet Dulude | agriculteur | 22 | Pays-de-la-Loire | |

| 20 | Jean Vinet | traite des fourrures | 29 | Poitou-Charente | |

| 21 | François Quintal | tailleur | 27 | Poitou-Charente | |

| 22 | René Rémy Champagne | soldat | - | Champagne | |

| 23 | Thomas Frérot de la Chenest | notaire | 30 | Inconnue | |

| 24 | Pierre Sauchet Larigueur | traite des fourrures | 31 | Poitou-Charente | |

| 25 | François Pillette | charpentier | 40 | Poitou-Charente | |

| 26 | Pierre Gaulard Dupuy | agriculteur | 32 | Inconnue | |

| 27 | Christophe Février Lacroix | soldat | 35 | Île-de-France | |

| 28 | Jean Gareau Saintonge | domestique | 30 | Poitou-Charente | |

| 29 | Pierre Bougret Dufort | sellier | 34 | Île-de-France | |

| 30 | Louis Robert Lafontaine | cordonnier | 31 | Poitou-Charente | |

| 31 | Claude Bourgeois | corroyeur | 30 | Picardie | |

| 32 | Jacques Ménard Lafontaine | charpentier | 45 | Pays-de-la-Loire | |

| 33 | Simon Caillouet | domestique | 42 | Inconnue | |

| 34 | Jacques Bourdon | notaire | 24 | Normandie | |

| 35 | François Seguin | tisserand | 29 | Picardie | |

| 36 | Pierre Martin | domestique | 29 | Normandie | |

| 37 | Robert Henry | domestique | 27 | Normandie | |

| 38 | Pierre Gareau | agriculteur | 21 | Poitou-Charente | |

|

Le fief du Muy

Les lots 4 et 5 constituent le domaine des de Muy. La primauté de l'occupation littorale se dégage clairement sur le plan du découpage territorial. Face au fleuve Saint-Laurent d'abord, face aux rivières et aux ruisseaux ensuite. Que ce soit le long du ruisseau Saint-Antoine, dans la seigneurie de Longueuil, ou de la rivière Saint-Jacques, dans la seigneurie de La Prairie de la Magdeleine, l'importance des cours d'eau est capitale. Les chemins principaux jouent aussi un rôle important comme c'est le cas du chemin de Chambly et de la montée de la Côte noire (chemin Tiffin), dans la seigneurie de Longueuil, et du chemin de La Pinière, dans la seigneurie de La Prairie de la Magdeleine (Brossard). |