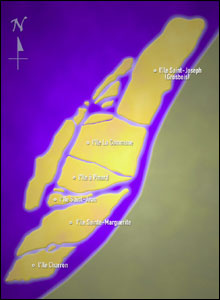

Les îles du Saint-Laurent

|

Le territoire des seigneuries de La Prairie, de Longueuil et de Boucherville ne se limite pas à la partie « continentale ». Les seigneuries comprennent également de nombreuses îles étalées dans le fleuve Saint-Laurent. L'île Sainte-Hélène (parc Jean-Drapeau) est ainsi baptisée par Champlain, en l'honneur de son épouse Hélène Boullé, lors de son voyage en 1611. D'abord propriété de Jean de Lauson, l'île est concédée à Charles Le Moyne le 20 mars 1665. La famille Le Moyne y installe une villa et y implante un moulin en pierre à quatre étages. On loue l'île de temps en temps, comme à Jean Petit de Boismorel, en 1696. En 1818, l'armée britannique en prend possession pour des raisons militaires en l'achetant au baron Grant pour 15 000 livres, elle y construit alors un fort, un blockhaus et une poudrière, et il y a même un cimetière militaire. L'armée quitte l'île, en 1870, et à partir de 1874, la Ville de Montréal prend son aménagement en charge. C'est la compagnie de navigation de Longueuil qui est la première (1874-1879) avec son bateau-vapeur, le Montarville, à faire la navette entre Longueuil, l'île Sainte-Hélène et Montréal. La compagnie Richelieu et Ontario prend la relève de 1880 à 1905, puis la compagnie de Joseph Arthur Lamarre (1906-1915) avec ses bateaux-vapeur Saint-Laurent et Valleyfield, la Canada Steamship Lines (1915-1917), la compagnie J. O. Normand (1918-1921) et finalement celle du capitaine J. Rinfret (1922-1928). La Ville de Montréal devient propriétaire de l'île le 23 décembre 1908 en l'achetant pour 200 000$ du ministère de la Défense. En 1930, l'île devient accessible par le pont du Havre, nommé, en 1934, le pont Jacques-Cartier. Certaines constructions de bon goût telles que le restaurant Hélène-de-Champlain, le chalet et sa baignoire et le réservoir d'eau (Tour de Lévis) viennent s'ajouter aux vestiges militaires du XIXe siècle. Pendant la Deuxième Guerre mondiale (1939-1945), l'île devient inaccessible et quelques Canadiens d'origines allemande et italienne y sont internés. L'île obtient une notoriété internationale lors de l'Exposition universelle de 1967: la construction d'un dôme géodésique, selon les plans de Buckminster Fuller, émerveille le monde. L'accessibilité de l'île par le métro la rend encore plus attrayante. Pendant quelques années, la fête continue avec le projet de Terre des Hommes. |

Les Îles-Percées. |

|

L'île à la pierre ou Moffat est située à l'emplacement actuel de l'île Notre-Dame, à l'ouest de l'île Sainte-Hélène. D'une superficie de 15 arpents, cette île est une véritable carrière. Elle est concédée aux Dames de la Congrégation, puis rétrocédée, en 1771, à la baronne de Longueuil. En 1846, l'homme d'affaires montréalais George Moffat acquiert l'île qui porte ainsi son nom pendant de nombreuses années même s'il n'en est propriétaire que deux ans. Robert Mackay lui achète l'île, en 1848, avant de la revendre, en 1850, à la Champlain & St. Lawrence Railroad Company (qui devient, en 1857, la Montreal & Champlain Railroad Company). La compagnie fait construire un quai au nord de l'île, qui sert ainsi, à partir de 1852, de terminus pour les trains. L'ouverture du pont Victoria met un terme aux installations ferroviaires, mais le quai sert, jusqu'en 1879, aux traversiers qui font la navette entre Saint-Lambert et Montréal. La Grand Trunk Railroad, qui achète, en 1864, la Montreal & Champlain Railroad Company, devient par le fait même propriétaire de l'île. Le Harbour Commissioners of Montreal acquiert l'île en 1915. La Ville de Saint-Lambert l'intègre à son territoire en 1944, mais à la suite d'une querelle juridique, 20 ans plus tard, la Ville de Montréal acquiert l'île comme site pour l'Exposition universelle de 1967. Depuis 1981, une piste cyclable donne accès à l'île via la rive sud. C'est sur cette île qu'ont eu lieu les Floralies internationales de 1980, la construction du circuit de formule 1 Gilles-Villeneuve et l'implantation du casino de Montréal. L'île Ronde est octroyée à Charles Le Moyne en même temps que l'île Sainte-Hélène, c'est-à-dire le 20 mars 1665. Cette petite île connaît sa part de popularité lorsqu'elle est réaménagée dans le cadre de l'Exposition universelle de 1967 et baptisée La Ronde. Elle sert depuis ce temps de parc d'amusement. Les îles-vertes, d'une superficie de 17,8 hectares, sont situés en face du secteur de Fatima, dans l'arrondissement de Longueuil. Les îlots sont aujourd'hui réunis en une seule île qui est en réalité une plaine sur laquelle il n'y a pas de dénivellation. L'été, on peut apercevoir de nombreuses quenouilles sur le côté est de l'île où le courant est plus faible qu'ailleurs. On peut aussi noter la présence de nombreuses plantes aquatiques flottantes partout autour de l'île de même que de nombreuses algues. Sur l'île, on retrouve surtout le roseau. Les arbres sont inexistants: tout au plus, remarque-t-on quelques bosquets d'arbrisseaux de la famille des saules. Par leur situation géographique et leurs caractéristiques écologiques, les Îlets-Verts constituent un endroit privilégié pour les canards et particulièrement pour la nidification. La région périphérique de l'île est propice à la pêche de la perchaude, du maskinongé et du doré. À l'époque de la Nouvelle-France, le seigneur loue les îlets ou perçoit des droits sur la pêche des anguilles. Adrien Saint-Aubin (1689-1698), Jacques Viau et André Bouteillier (1698-1707) louent ainsi les îlets. Charles Le Moyne octroie les concessions le 3 février 1716. Ainsi, André Lamarre obtient l'îlet en amont, Pierre Lussier, époux de Marguerite Viau, fille de Jacques Viau, l'îlet du milieu et Jacques Viau dit Lespérance l'îlet en aval. En 1728 à 1733, Bertrand Viau dit Lespérance achète les droits successifs de l'îlet en aval. André Lamarre vend, en 1747 et 1748, ses parts de l'îlet en amont à Adrien Fournier dit Préfontaine qui en revend presque aussitôt une partie à Prudent Dubuc. Suite au décès, en 1722, de Pierre Lussier, Marguerite Viau épouse François Bouteille qui fait de nombreuses transactions immobilières, notamment avec la famille des Viau. Il vend, en 1762, ses droits sur l'Île Verte au forgeron Dominique Rollin. À la fin du XIXe siècle, les familles Dubuc, Bourdon, Viau dit Lespérance et Fournier dit Préfontaine en sont propriétaires. Aujourd'hui, ces îlots sont réunis en une seule petite île malgré le maintien de leur désignation au pluriel. Les Îlets-Verts sont la propriété de la Société du Port de Montréal depuis le début des années 1960. L'île Charron, de 250 arpents, située à l'extrémité nord-est de la Ville de Longueuil, est concédée par le roi de France, en 1672, à René Gaultier (1635-1689) qui tout en obtenant le fief Du Tremblay, dont fait partie l'île Charron, devient aussi seigneur de Varennes. La veuve de René Gaultier, Marie Boucher, fille de Pierre Boucher, premier seigneur de la seigneurie des Îles-Percées (Boucherville), cède les droits de l'île à sa fille Madeleine Le Villier. L'île porte alors quelques fois, comme à l'aveu et dénombrement de 1723, le nom d'île Madeleine. Louis Lamoureux prend brièvement possession de l'île, de 1690 à 1693, alors que Prudent Bougret dit Dufort, habitant de Boucherville depuis son mariage avec Marie-Charlotte Étienne, en 1673, s'en porte acquéreur. L'île porte le nom de Dufort dans des actes notariés datant d'aussi loin que 1710. Le généalogiste René Jetté mentionne que Prudent Bougret habite l'île Dufort, lors de son décès en 1708. Prudent Bougret, le fils, possède depuis 1718, par acte de donation de ses parents, la moitié de l'île, du côté sud-ouest. À son décès, sa veuve, sans postérité, abandonne cette partie de l'île, en 1753, à François Charron, fils de Nicolas Charron et de Marie Viau. Le tracé, en 1815, de l'arpenteur général du Bas-Canada, Joseph Bouchette, lui confère le nom d'île Charron. À partir de ce moment, l'utilisation d'île Dufort ou d'île Charron est vraiment partagée jusqu'au début des années 1950 où elle devient définitivement l'île Charron. L'île Charron est aujourd'hui connue par la présence du Centre d'épuration des eaux du Saint-Laurent et par l'Hôtel des gouverneurs. Petit îlot entre les îles Charron et Sainte-Marguerite Île Sainte-Marguerite ou Lamoureux L'île Saint-Jean L'île Pinard et l'île de la commune L'île Joseph ou l'île Grosbois |