|

De nombreux actes aux registres de Boucherville attestent même que cela pourrait être vers 1682 quand l'abbé Pierre de Caumont fait référence à ses « fonctions curiales à Longueuil », le 13 janvier 1682, lors du baptême de Jean Daume, ou encore plus clairement le 21 février 1683 lors du décès de Jeanne Servinien « enterrée dans l'église de Saint-Antoine de Pades, paroisse de Longueil ». Le baptême de Michel Dubuc, le 22 novembre 1683, confirme encore qu'il a été « baptisé dans l'église paroissiale de St-Antoine de Pade de Longueil ». Finalement, même l'acte de mariage de Charlotte Charron, homologué par le notaire Bourdon, en 1686, fait mention de la paroisse de Saint-Antoine.

La seigneurie de Boucherville a son église depuis 1670 et sa paroisse, Sainte-Famille-de-Jésus-Marie-Joseph, dès 1678. Elle porte ainsi le même nom qu'une des paroisses de l'île d'Orléans.

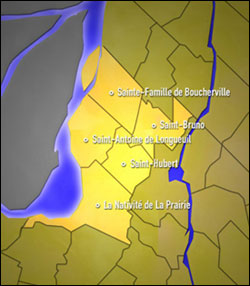

Les limites territoriales des paroisses

Nativité-de-la-Saint-Vierge (La Prairie)

Les limites paroissiales se confondent, à leurs débuts, avec celles de la seigneurie. Seul le territoire du Mouillepieds, l'ancienne ville de Préville, la partie la plus au nord-ouest de Saint-Lambert, a été incorporé à la paroisse de Saint-Antoine-de-Pades, en 1715. Cette unité territoriale entre le cadre seigneurial et le cadre paroissial favorise le sentiment d'appartenance à la région. La décision d'inclure le Mouillepieds dans une autre paroisse suscite un vif débat et une nouvelle querelle entre ecclésiastiques. En 1723, le curé de la paroisse de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge, Paul-Armand Ulric, écrit des lettres qui réclament le rattachement du Mouillepieds à sa paroisse originelle et il les fait signer par ses paroissiens.

Saint-Antoine (Longueuil)

Au début, les limites du territoire de la paroisse coïncident avec celles de la seigneurie, mais le territoire de celle-ci évolue à maintes reprises et ses limites sont établies avec plus de précision lorsque la paroisse obtient sa reconnaissance civile le 3 mars 1722, par l'arrêt du Conseil d'État du roi. Elle obtient son érection canonique le 14 octobre 1725, ses limites territoriales étant celles de 1722:

« L'étendue de la paroisse de Saint-Antoine de Pade, située en la baronnie de Longueuil, sera de deux lieues et un quart et huit arpents, le long du fleuve Saint-Laurent, savoir: vingt-six arpents de front que contient le fief du Tremblay, depuis Boucherville, en remontant, jusqu'à Longueuil, une lieue et demie de front que contient la dite baronnie de Longueuil, depuis le dit fief en remontant, jusqu'au lieu dit la Prairie Saint-Lambert, dépendant du fief de la Prairie de la Madelaine, et quarante-cinq arpents ou environ de front que contient le lieu dit Mouillepied, étant de la dite Prairie de Saint-Lambert, à prendre depuis Longueuil en remontant, jusqu'au ruisseau vulgairement appelé du Petit Charles, ensemble de l'Isle Sainte-Marguerite dit Dufort, située vis-à-vis le dit fief du Tremblay, de l'Isle Sainte-Hélène, située vis-à-vis la dite Baronnie, et des profondeurs renfermées dans les susdites bornes. »

La paroisse englobe donc non seulement le Mouillepieds, mais aussi le fief Du Tremblay. Même si la paroisse comprend en théorie toute la profondeur de la baronnie, dans les faits elle ne s'étend qu'aux limites sud de Saint-Hubert. Le territoire en bordure de la rivière Richelieu n'est pas beaucoup peuplé même s'il existe les seigneuries de Beloeil et de Chambly. La rivière Richelieu est un axe d'invasion reconnu et par conséquent risqué et dangereux. Dans la seigneurie de Beloeil, le peuplement ne commence très modestement qu'au début des années 1720 et la population est si peu nombreuse qu'il faut attendre en 1768 pour obtenir une paroisse. La progression à l'intérieur des terres est lente. L'octroi de la seigneurie de Léry, limitrophe à la baronnie de Longueuil, est d'ailleurs tardif (1733).

Sainte-Famille (Boucherville)

Les limites paroissiales sont « d'une lieue et un quart à prendre du côté d'en bas, depuis Varenne, en remontant le long du fleuve, jusqu'au fief Du Tremblay, ensemble les profondeurs de la dite seigneurie et les îles et îlets situés au-devant du dit fief depuis et compris l'île Saint-Joseph, jusqu'à l'île Sainte-Marguerite dit Dufort, icelle non comprise, sans avoir égard aux représentations des habitants du dit fief du Tremblay et des nommés Dufort. » Bref, la paroisse comprend l'ensemble de la seigneurie de Boucherville.

Les chapelles et églises

Saint-François-Xavier et la Nativité-de-la-Sainte-Vierge de La Prairie

La construction de la première chapelle de cette seigneurie date d'environ 1670. Elle est fort modeste et ne constitue en fait que le prolongement du manoir seigneurial des Jésuites, dans leur domaine, près du fleuve Saint-Laurent. Pendant six ans, elle sert à la fois aux Amérindiens et aux colonisateurs d'origine française. Les Amérindiens migrent cependant, à partir de 1676, vers l'ouest de la seigneurie puis s'installent rapidement sur le territoire voisin, Sault-Sainte-Marie. La côte de Saint-Lambert (Brossard) est trop éloignée de la partie centrale de la seigneurie pour que les paroissiens puissent se rendre à cette chapelle. Ils utilisent donc, à partir de 1675, un « logis de pieux en coulice couvert de paille » donné par le censitaire Pierre Perras et son épouse, Denise Le Maistre.

En 1691, elle est transportée au fort de Saint-Lambert. Cette expérience est de courte durée puisqu'elle est détruite en 1705 et que tout son mobilier et ses ornements sont transportés, en 1705, dans la toute nouvelle église du village de La Prairie.

En 1686, en même temps que la prise de possession de la cure par les Sulpiciens, le menuisier Jean Coiteux dit Saint-Jean construit une véritable église de bois, de six mètres de largeur. L'église comprend, au début, neuf bancs pour les paroissiens. Les portes ont « deux ouvertures, avec une grande tringle au milieu et l'autre sans tringle. » Les quatre châssis sont à double ouverture et possèdent des contrevents.

C'est dans une grande controverse qu'est construite, en 1704 et 1705, la première véritable église dans le village. Le peuplement continue sa progression et l'église, construite en 1686, est trop petite. Le problème provient du fait que l'évêque de Québec, Mgr de Saint-Vallier, défraie la quasi-totalité de la construction de cette église en pierres. Les Jésuites font leur part en accordant le terrain et une partie de l'investissement. Ils veulent cependant obtenir le crédit, le droit de patronage, et les honneurs de la construction de ce temple: le curé en place, un Sulpicien d'origine suisse, Michel Villermaula, ne l'entend pas ainsi et s'y oppose avec la plus grande vigueur. En définitive, on assiste à un conflit ouvert entre les seigneurs jésuites et le curé sulpicien. Les Jésuites insistent pour que saint François-Xavier soit le seul patron de la paroisse, réfutant ainsi la Sainte Vierge Marie comme nouvelle titulaire de la paroisse. À moyen terme, la paroisse devient finalement celle de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge. Les Jésuites, malgré le support des marguilliers et de quelques paroissiens influents, perdent la bataille sur toute la ligne.

L'église en pierres, de 1705, qui a façade sur le fleuve, a neuf mètres de large et 24 mètres de profondeur et est beaucoup plus imposante que la première église en bois. Son clocher est maintenant intégré à la charpente.

Saint-Antoine-de-Pades de Longueuil

Le premier lieu de culte de Longueuil est situé, dans les années 1670, dans une pièce du manoir du fondateur de Longueuil, Charles Le Moyne, à l'emplacement actuel de la Banque Laurentienne. Cette structure, construite en 1671, mesure 13,7 mètres de long par 7,62 de profondeur. Le manoir du seigneur devient le presbytère et est officiellement concédé à la fabrique de la paroisse le 7 mai 1736. En 1774, Toussaint Truteau obtient un important contrat de menuiserie pour le presbytère. Le bâtiment est démoli, en 1831, et remplacé par un nouveau presbytère de 14,6 mètres par 12,8. L'édifice est ainsi occupé jusqu'en 1910 et est ensuite loué, notamment à Eudoxie Hurteau, l'épouse d'Ovide Dufresne fils, puis vendu, en 1921, à Adolphe Montcalm et Armand Côté pour 7 000$. Eugène Héroux occupe ensuite cet édifice. La maison Héroux est démolie, en 1958, à la suite d'un référendum et remplacée par l'actuelle Banque Laurentienne.

Une chapelle en bois, de 12 mètres par 6 mètres, est utilisée au moins pendant les années 1680. Dans le Plan général de l'état des missions au Canada, en 1683, il y est précisé: « il y a 18 familles, 90 âmes, il y a une chapelle de 40 pieds de longueur sur 20 de large dédiée à St-Antoine de Pades, sans presbytère. »

Lorsque Charles II Le Moyne fait construire le fort, souvent qualifié de château, il fait aussi construire une nouvelle chapelle de 13,7 mètres par 7 mètres qui remplace ainsi la chapelle de bois.

Une église à transept, en pierres, est construite, en 1724, par Guillaume Alexandre dit Jaudoin, à l'emplacement de l'actuelle Maison de l'éducation des adultes, rue Saint-Charles, à l'angle nord-est du chemin de Chambly. Sa façade donne alors sur le chemin de Chambly. Jacques Lefebvre obtient le contrat pour couvrir la toiture en bardeaux. Ce bâtiment mesure alors 12 mètres de largeur par 24,3 mètres de profondeur et n'est pas chauffé l'hiver. Chaque habitant est sollicité pour fournir une barrique de chaux, la pierre et le sable. L'église ne devient vraiment occupée qu'en 1727. Elle est démolie, en 1814, et le terrain vacant sert de jardin au curé jusqu'en 1849 alors qu'une écurie y est construite où les gens laissent leurs chevaux pendant les cérémonies religieuses, célébrées à l'église Saint-Antoine. L'une des plus belles pièces de cette église est le maître-autel sculpté par Paul Jourdain dit Labrosse et actuellement conservé au Musée des beaux-arts du Canada, à Ottawa.

Sainte-Famille de Boucherville

Comme dans les autres seigneuries, la première chapelle de la paroisse est en bois. Construite en 1670, elle mesure 15,25 mètres de long par 10,6 mètres de large. Elle est située exactement au même endroit que l'église actuelle, sur un terrain d'environ sept arpents. L'église n'est dotée d'une cloche qu'en 1691.

Le 20 mai 1676, Mgr de Laval, évêque de l'unique diocèse de Québec, vient confirmer, dans la paroisse, 9 adultes et 14 enfants.

Le fondateur de la seigneurie, Pierre Boucher, fait aussi construire une chapelle sur ce qui deviendra le terrain du couvent des sœurs de la Congrégation Notre-Dame. Cette chapelle sert alors aux dévotions des membres de la Congrégation de la Sainte-Vierge, tous des hommes. Cette chapelle ne résiste pas au temps et doit être démolie en 1740.

La première véritable église, en pierres, est de 1712 et survit jusqu'en 1801, date de la construction de l'église actuelle. La construction de la charpente est confiée à Jean-Baptiste Ménard et la maçonnerie à Pierre Couturier. Quelques très belles pièces viennent s'ajouter à l'ornementation, notamment le tabernacle doré du maître-autel, d'inspiration italienne, caractérisé par un jeu de courbes et de contre-courbes, sculpté par Gilles Bolvin et acquis vers 1745. Le retable du maître-autel de l'église et une balustrade sont également sculptés par le renommé Pierre-Noël Levasseur. C'est dans cette église que sont célébrées, en 1717, les funérailles de Pierre Boucher par le curé de Longueuil, le sulpicien Claude Dauzat. Ce curé fut cependant curé de la paroisse de Sainte-Famille, de 1711 à 1714.

Les cimetières

L'inhumation des corps se pratique de différentes façons. Les notables de la seigneurie se font normalement inhumer dans l'église elle-même. Les autres personnes se font enterrer dans le cimetière.

Les cimetières sont généralement à proximité de l'église, à quelques mètres à peine de distance, normalement derrière l'église. Dans la paroisse de Saint-Antoine, le premier enterrement connu est celui de Jean Blot, alors âgé de trois semaines, fils d'un des premiers concessionnaires, François Blot, et de son épouse, Isabelle Benoist. L'enfant est enterré le 6 février 1682 dans la chapelle de Longueuil; Paul Benoit est également enterré au même endroit, en 1686. Il est établi qu'en 1696, il y a un cimetière, mais on en ignore encore l'emplacement exact bien que l'on croie qu'il était situé des deux côtés du ruisseau Saint-Antoine, au nord de la rue Saint-Charles.

Un autre cimetière est aménagé, en 1724, derrière l'église construite à l'emplacement actuel de la Maison de l'éducation des adultes, au coin du chemin de Chambly et de la rue Saint-Charles. Ce cimetière est alors plus précisément situé à proximité du ruisseau Saint-Antoine, du côté ouest. Il devient trop petit et Mgr Plessis doit en interdire l'utilisation en 1809.

Le nouveau cimetière est alors aménagé derrière l'église de 1811, à l'emplacement de l'actuel presbytère, sur la rue Sainte-Élizabeth. Ce terrain est cédé à la fabrique le 15 avril 1815.

L'emplacement présent, du côté est du chemin de Chambly, emplacement de l'ancienne commune, est acquis en 1864 de Pierre Davignon et béni en 1865. Une section du terrain est réservée à l'inhumation des religieuses de la congrégation des Sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. En 1962, la fabrique obtient un élargissement du cimetière jusqu'à la rue de Normandie en échange du terrain de stationnement en face de la maison Chaboillez, sur la rue Saint-Charles. Le cimetière était doté d'un superbe monument, « Le Calvaire » qui surmontait le charnier où l'on déposait les corps pendant l'hiver. « Le Calvaire » avait été réalisé, en 1925, par la maison Petrucci. Il est démoli en 1964. En 1971, l'élargissement du chemin de Chambly entraîne le déplacement d'un certain nombre de monuments et de sépultures.

La cocathédrale possède une crypte où des descendants de Charles Le Moyne sont enterrés. À partir du milieu des années 1940, il devient impossible d'y être enterré, à l'exception des ecclésiastiques, comme ce fut le cas pour Mgr Romain Boulé, en 1962.

Un changement important des mentalités, surtout depuis les années 1980, rend de plus en plus répandue la pratique de l'incinération des corps.

La fabrique

La dîme

L'administration et l'encadrement paroissial coûtent de l'argent. Il faut payer le salaire du curé et du bedeau, fournir le nécessaire aux services religieux comme le vin, les hosties, les chandelles, et pourvoir aux dépen- ses d'entretien de l'église. Le clergé a le privilège de percevoir la dîme. Cette redevance religieuse équivaut théoriquement au dixième d'une récolte ou d'un revenu quelconque, cependant, la dîme perçue en Nouvelle-France est bien inférieure à ce montant.

La quête

La quête aux offices religieux est un autre moyen d'arriver à boucler le budget. Il peut y avoir d'autres possibilités comme la quête de l'Enfant-Jésus, les offrandes de messe, la location des bancs d'église, la vente des lampions.

Comme on peut le constater en 1687, les dépenses sont beaucoup plus élevées que les recettes. La paroisse est peu peuplée et les coûts de la construction de la première église en bois se reflètent dans ce tableau. La construction de l'église de 1705 n'a rien coûté à la fabrique qui, de 1718 à 1742, atteint ainsi l'équilibre budgétaire et dégage même un léger surplus en 1758. L'augmentation continuelle des coûts et des dépenses est simplement attribuable à la croissance démographique de la paroisse.

Surplus budgétaire de l'exercice financier de 1726, incluant la construction de la nouvelle église dans la paroisse de Saint-Antoine. |