Longueuil sous le Régime français (portail)

Podcast (deux voix) de 3 minutes sur Charles Le Moyne

Fiches BMS et actes notariés de tous les habitants de Longueuil en Nouvelle-France, Longueuil sous le Régime français (DVD), Prix de la Chambre des notaires du Québec et Prix de la Fédération québécoise des sociétés de généalogie, Michel Pratt concepteur et directeur de la publication © Michel Pratt et Société historique et culturelle du Marigot

Charles Le Moyne, fondateur de Longueuil

Une brochure en couleurs et gratuite à été lancée le 24 septembre 2025 : Charles Le Moyne 1626-1685. Fondateur de Longueuil. 36 pages et écrit principalement par Marcel Fournier et Louis Lemoine (avec des textes de Michel Pratt et d’Hélène Dupuis).

Charles Le Moyne, notice biographique, cartes de France, baptêmes, mariages, sépultures paléographiés. actes notariés paléographiés, généalogie familiale. Tiré de Longueuil sous le Régime français (Miche lPratt et Société historique et culturelle du Marigot).

Charles Le Moyne par Jean-Jacques Lefebvre « Le Moyne de Longueuil et de Châteauguay, Charles » dans le Dictionnaire biographique du Canada © 1966–2025 Université Laval/University of Toronto.

Lettre de noblesse de Charles Le Moyne, dans Michel Pratt, Histoire populaire de Longueuil

Victor Morin, La vie de Charles Le Moyne en bande dessinée, illustrations de J. McIsaac. Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal, 1919.

Charles Le Moyne décrit par Camillien Houde (ancien maire de Montréal) en 1912.

Archange Godbout, Les origines de la famille Le Moyne Revue d’histoire de l’Amérique française, 1948.

Joseph Le Ber, Les origines de la famille Le Moyne (suite et fin). Revue d’histoire de l’Amérique française, 1947.

Catherine Thierry dit Primot, épouse de Charles Le Moyne.

Publications sur le Régime français et Charles Le Moyne, sous la direction de Michel Pratt.

Enfants de Charles Le Moyne, Michel Pratt, Histoire populaire de Longueuil.

Famille Le Moyne (Michel Pratt, Dictionnaire historique de Longueuil).

Jodoin-Vincent Famille Le Moyne de Longueuil.

Testament de Noble Homme Charles Le Moyne, escuyer, sieur de Longueuil.

Charles Le Moyne ( Synthèse à partir des sources ci-haut mentionnées).

Chronologie détaillée sur Charles Le Moyne et famille et infos sur les personnages.

Michael J. Davis, Brothers in Arms. The Le Moyne Family and the Atlantic World. 1685-1745. Thèse de doctorat McGill, 2021m 425 pages.

Premières concessions accordées par Charles Le Moyne à Longueuil en 1675.

Acte de concession de Jean-Talon à Charles Le Moyne d’une extension territoriale en 1672 de la seigneurie de Longueuil. BAnQ (acte notarié original).

Expansion territoriale de la seigneurie et de la baronnie de Longueuil.

Recensements de 1677, 1681, 1695, 1723 et évolution de la population, sous la direction de Michel Pratt.

Noms, Surnoms, équivalences des noms des résidents de Longueuil sous le Régime français, sous la direction de Michel Pratt.

Frère Marie-Victorin, Charles Le Moyne, pièce de théâtre. Frères des écoles chrétiennes, 1925. BAnQ.

Héraldique

Les armoiries de Charles Le Moyne constituent un élément déterminant dans celle de laVille de Longueuil.

Au point de départ, Bibliothèque et Archives Canada conserve une aquarelle transférée sur une diapositive à la cote MG18-H14. La fiche d’accompagnement indique : « Permission accordée aux Srs Lemoine de faire enregistrer en la Cour de Parlement et la Cour des Aydes les lettres de Noblesse accordées au mois de mars 1668 à Charles Lemoine de Longueüil » La date 1717 y est incrite. Les documents de BAC sont des copies qui proviennent de la collection originale de Gérard Le Moyne de Sérigny.

Deux autochtones soutiennent le support et un troisième, à peine visible, se tient sur le cimier. Les trois hommes tiennent une flèche. Charles Le Moyne a été en relation constante avec les peuples des Premières Nations. Noter que la présence d’Amérindiens dans des armoiries n’est pas unique. La Compagnie française des Indes occidentales a adopté modèle du genre . La partie inférieure de l’armoirie est bleue et contoent trois roses d’or. La partie supérieure et sur un fonds rouge et comprend deus étoiles et uncroissant de lune argenté.

Armoiries originales

Armoiries de Longueuil

https://www.gg.ca/fr/heraldique/registre-public/projet/378

Moulin

Il y eut différents types de moulins dans la seigneurie de Longueuil. On retrouve un contrat de location d’un moulin à vent qui date d’aussi loin que 1669 et où le locataire, meunier, se nommait Mathurin Grain. Ce moulin en pierres, de forme ronde, était situé sur le bord du fleuve, du côté est du ruisseau Saint-Antoine, près du chemin de Chambly. Ce fut le premier bâtiment de nature publique à Longueuil. Le meunier se voyait octroyer par contrat l’utilisation du moulin ; il devait voir à son entretien et à ses réparations. Le seigneur exigeait d’être payé en livraison de blé, puis à partir de 1695, en argent. Il exigeait de plus que le meunier lui livre quatre chapons par année. Ce moulin servit de magasin à poudre lors du conflit anglo-américain de 1812.

Les actes notariés font référence à des meuniers et à des fariniers dans la seigneurie de Longueuil: Mathurin Grain (1669), Jean Sicart (1678), Jean Thiberge (1683), André Bouteiller (de 1683 à 1699), Laforest (1686), Jean Gibaud dit le Poitevin (1701), Guillaume Dépatis (1713), Thomas Simon (1724), Charles Bréard dit Laroche (1745-1763), Antoine Cusson dit Lange (1751), Roland Magué dit Chateauneuf (1754), François Pattenote (1757) et Jean Olivier (1761-1763).

Michel Pratt, Dictionnaire historique de Longueuil, 2024

Le moulin était situé à proximité des rues Saint-Antoine et Bord-de-l’Eau Est.

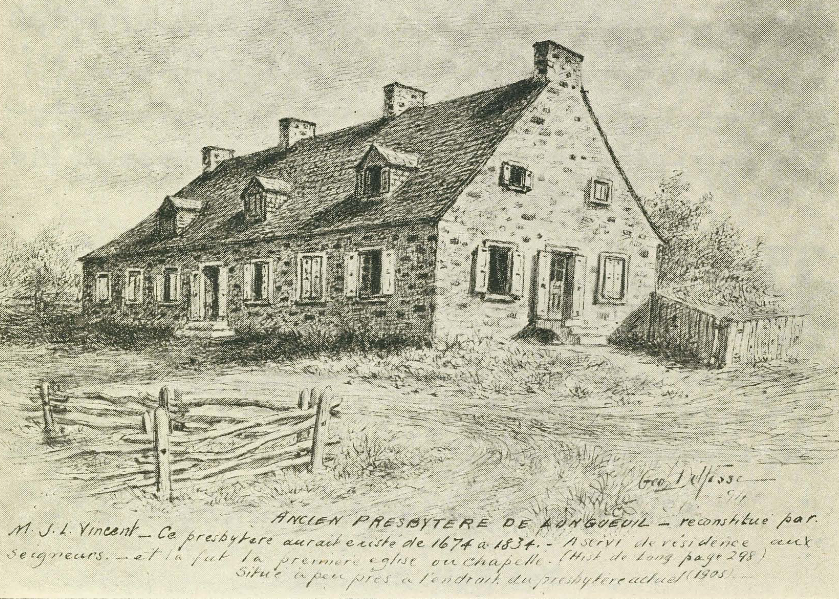

Manoir Charles-Le Moyne

La maison en pierre de 13,5 m de long et 7,5 m de large fut construite en 1671 par Michel Dubuc et Jean Dubert à la jonction de la rue Saint-Charles et du chemin de Chambly, à l’emplacement, jusqu’à récemment, de la Banque Laurentienne. Cette construction a été détruite en 1831.

Dessin du peintre Georges Delfosse, selon les indications transmises par J. L. Vincent coauteur, en 1889, du livre Histoire de Longueuil. Cette copie fut remise en 1912 par son fils Arthur Vincent au Collège de Longueuil pour la publication du programme de la pièce de théâtre « Charles Le Moyne », dont le personnage du fondateur de Longueuil était incarné par Camillien Houde (ex-maire de Montréal). Paul Pratt, ex-maire de Longueuil, était membre de l’orchestre et y joua de la clarinette.

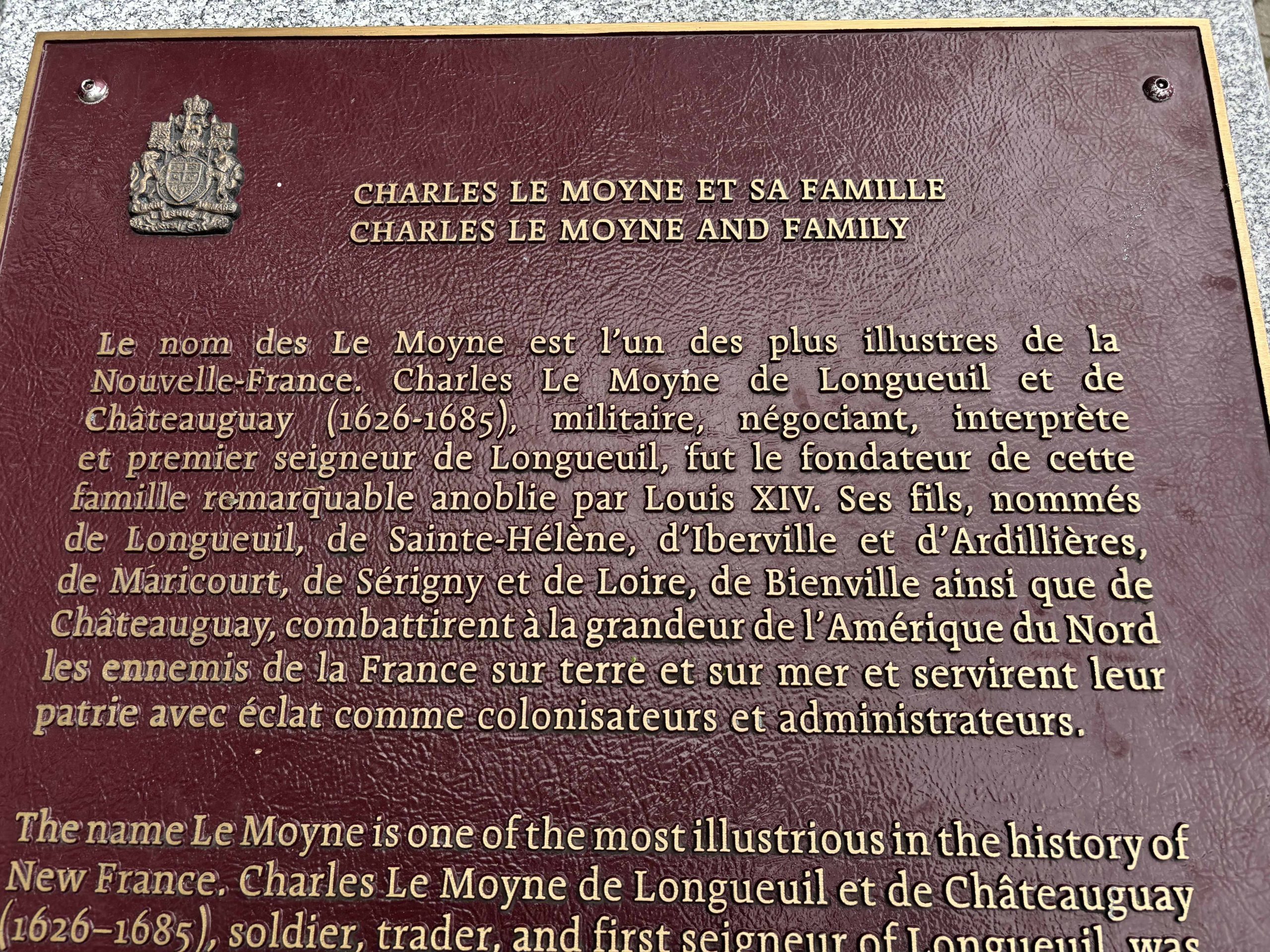

La plaque de bronze en l’honneur de Charles Le Moyne et de sa famille

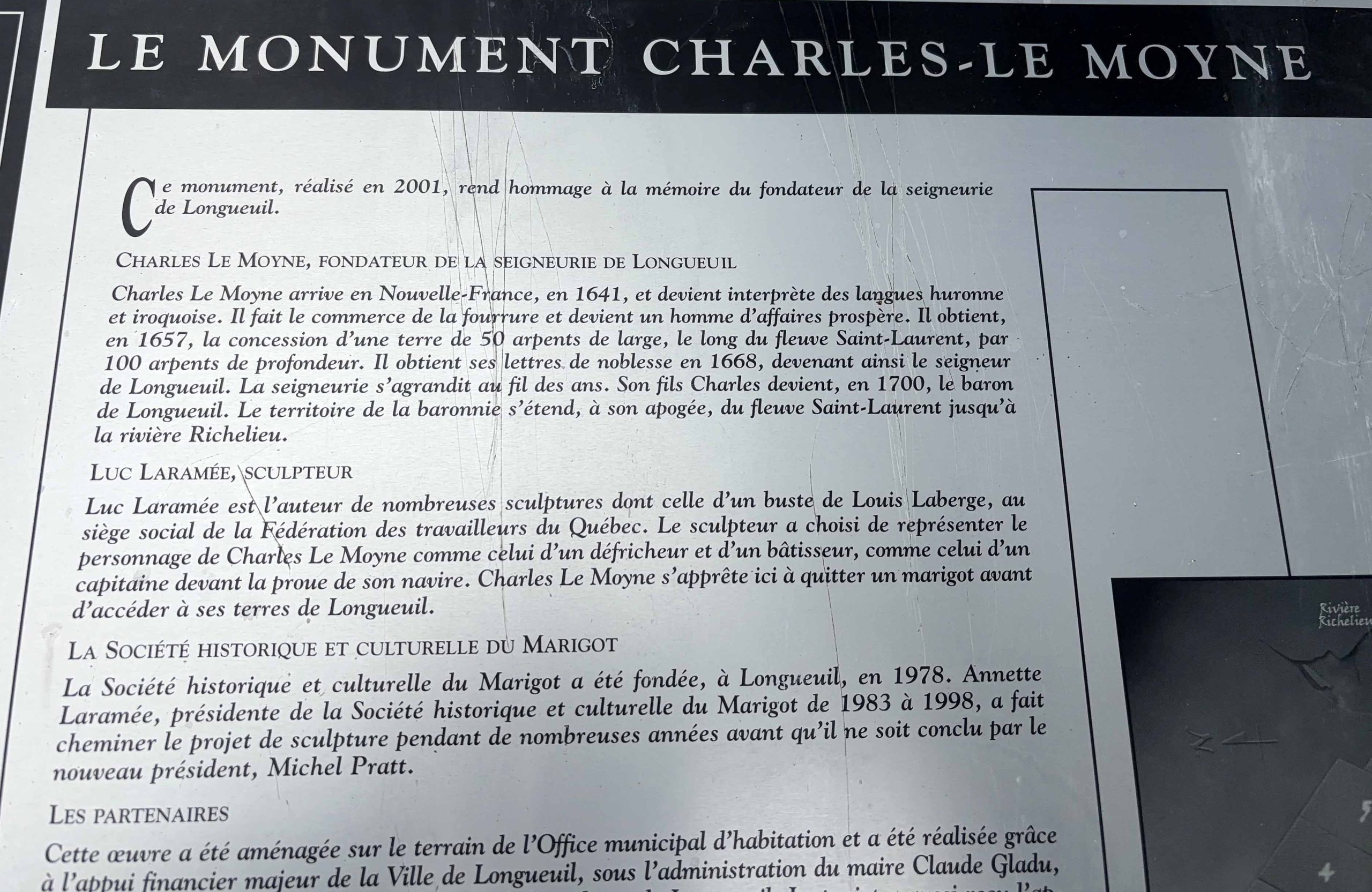

Érigée en 2002 par la Commission des lieux et monuments historiques du Canada (Parcs Canada).

Lors d’une période de vols intenses de bronze, cette plaque et le monument ont été volés. Le monument de bronze a été refait comme l’original, mais la plaque a changé de matériau.

Le nom des Le Moyne est l’un des plus illustres de la Nouvelle-France. Charles Le Moyne de Longueuil et de Châteauguay (1626-1685), militaire, négociant, interprète et premier seigneur de Longueuil, fut le fondateur de cette famille remarquable anoblie par Louis XIV. Ses fils, nommés de Longueuil, de Sainte-Hélène, d’Iberville et d’Ardillières, de Maricourt, de Sérigny et de Loire, de Bienville ainsi que de Châteauguay, combattirent à la grandeur de l’Amérique du Nord les ennemis de la France sur terre et sur mer et servirent leur patrie avec éclat comme colonisateurs et administrateurs.

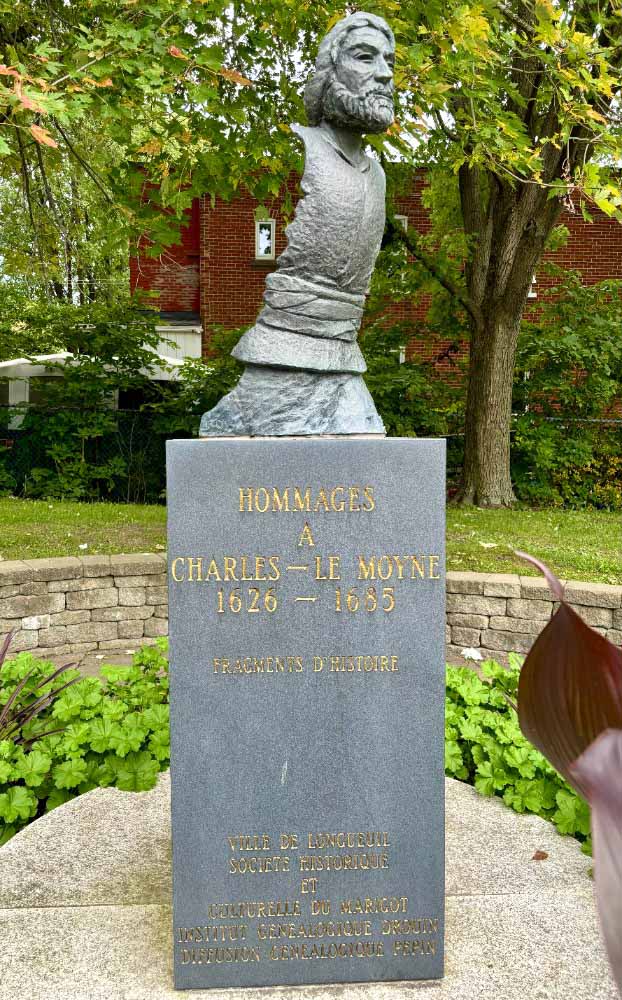

Le monument à Charles Le Moyne

L’idée d’ériger un monument à Charles Le Moyne n’était pas neuve. C’est en 1912 que l’idée fait son chemin et que le frère Marie-Victorin en fait la promotion.

En 1912, le Cercle La Salle, du Collège de Longueuil, publia un article faisant la promotion de la nécessité d’ériger un monument au fondateur de Longueuil, Charles Le Moyne. Le Frère Marie-Victorin en fit de même en 1913 dans Le Devoir. Il prénonisait l’emplacement de l’ancien manoir, puis puis presbytère au croisement de la rue Saint-Charles Est et du chemin de Chambly (ancienne Banque Laurentienne). Au tout début des années 1960, la Banque Cité & District acheta le terrain de la maison Héroux (ancien presbytère), ce qui provoqua un vaste mécontentement dans la population. La Banque aurait pu érigé un monument à Charles Le Moyne, mais elle décida plutôt de construire une annexe en forme de tour, rappelant l’ancien château fort de Longueuil. Un musée Charles Le Moyne y fut intégré pendant quelques années. sous la direction d’Odette Lebrun.

Photo Michel Pratt

Monument Charles Le Moyne

Si, à Montréal, Charles Le Moyne occupe une partie du monument à Paul de Chomedy de Maisonneuve, il peut compter sur un monument exclusivement à son effigie à Longueuil.

À la fin des années 1990, Annette Laramée, présidente de la Société historique du Marigot, entreprit d’éreintantes démarches pour parvenir à réaliser ce rêve presque centennaire. Malheureusement, le projet avorta. La présidente prit sa retraite après 16 ans de bénévolat à la présidence de l’organisme et l’historien Michel Pratt lui succéda en 1998. Il reprit le projet et le mena à terme. Le budget passa de 23 000 $ à 75 000 $. Le contrat du monument en bronze fut accordé à Luc Laramée. L’administration du maire Claude Gladu défraya la grande majorité des coûts d’aménagement du terrain appartenant à l’Office d’Habitation de Longueuil. L’emplacement est situé sur le chemin de Chambly au croisement de la rue Sainte-Elizabeth.

Cet espace public exclusivement conçu pour commémorer et honorer le fondateur de Longueuil (et sa famille), faisait partie du domaine seigneurial original.

La plaque de Parcs Canada, désignée comme Charles Le Moyne et sa famille, figure dans le Répertoire du patrimoine culturel du Québec avec le statut de citation. Ministère du la Culture et des Communications.

Ce parc est situé dans le site du patrimoine de Longueuil.

Le monument pourrait représenter un figure de proue tombée du mât d’un navire dans le fleuve Saint-Laurent, repêchée puis posée sur une stèle en granit. Le buste incliné de Charles Le Moyne suggère le mouvement d’un homme au visage fonceur et déterminé. Une autre interprétation est suggérée sur la plaque didactique.

Le monument fut inauguré le 30 septembre 2001.

Au centre de la photo figurent le maire Claude Gladu, le libraire (Àlire) Robert Leroux, Annette Laramée, la députée du Parti libéral du Canada Yolande Thibeault, le président de la Société historique et culturelle du Marigot et historien Michel Pratt, la ministre Pauline Marois, la députée du Bloc québécois Caroline St-Hilaire, la députée du Parti québécois Cécile Vermette, l’homme d’affaires et vice-président de la Société historique et culturelle du Marigot Jean-Pierre Pepin,

Toponymie des Le Moyne à Longueuil :

♦ Place Charles—Le Moyne. Secteur adjacent à la station de métro de Longueuil, qui a émergé dans la seconde moitié des années 1960 et qui comprend notamment l’Université de Sherbrooke, l’Atrium, l’hôtel Sandman, les appartements Port-de-Mer, le complexe Saint-Charles, la station de métro. Le nom a été adopté le 18 septembre 1968. Six passerelles couvertes et chauffées relient les différents édifices au métro, créant ainsi le pont aérien le plus long au Canada. La passerelle métropolitaine Bienville, longue de 170 mètres et érigée à une altitude de 4 mètres, a été construite pour un montant de 3,9 millions de dollars. En 2025, des travaux majeurs sont en cours, dont l’ajout d’une tour de 30 étages au-dessus de la station de métro. À proximité se trouvent le Sir Charles Condominiums, le terminus d’autobus et l’édifice Beneva.

♦ Rue Place Charles—Le Moyne. Cette rue s’étend, pour l’instant, du métro jusqu’à la rue Saint-Laurent et comprend donc comme adresse postale le complexe Novia.

♦ Parc Le Moyne. Situé sur la rue Saint-Charles Est, il porta autrefois le nom de parc des Amusements et donnait sur une plage publique.

♦ Rue Le Moyne. Rue située dans l’ancienne paroisse de Saint-Pierre-Apôtre. Elle s’étend dans l’axe de la rue Joliette à la rue de Normandie.

♦Rue Saint-Charles : principale artère commerciale du Vieux-Longueuil, la rue Saint-Charles fut d’abord ouverte à l’est du chemin de Chambly au cours des années 1740. La maison Daniel-Poirier, construite vers 1749, en demeure l’un des plus anciens vestiges. Le ruisseau Saint-Antoine franchissait le chemin à l’extrémité ouest du couvent des sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie; il fallait donc emprunter un pont de bois (en ciment à partir de 1920) pour le traverser. Jusqu’au début des années 1870, les terres à l’est de la maison Lamarre avaient surtout une vocation agricole. Cette artère regroupe la plus forte concentration de bâtiments anciens avec le couvent des sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie, la maison Marie-Rose-Durocher, la maison Daniel-Poirier, la maison Napper, la maison Lamarre I et le Foyer Trinitaire (manoir Dufresne). Cette section de la rue Saint-Charles fut élargie en 1915. Notons que la rue porta, entre les années 1900-1930, le nom de Dufferin.

La partie à l’ouest du chemin de Chambly, ne fut ouverte qu’après la démolition du château fort, soit vers 1812. Elle aura une vocation beaucoup plus économique et institutionnelle. Parmi les bâtiments importants, notons la cocathédrale Saint-Antoine, la maison Chaboillez, la maison Lespérance, l’hôtel de ville et l’église St. Mark. Cette section de la rue Saint-Charles fut élargie, en 1952, entre le boulevard Quinn et le parc Saint-Jean-Baptiste. En 1961, la rue fut élargie entre l’extrémité est du parc Saint-Jean-Baptiste et la rue Guilbault, en 1964 entre Guilbault et Quinn, en 1967 entre Victoria et Joliette. Notons que l’extrémité ouest de la rue Saint-Charles, dans l’actuel secteur du métro, porta le nom de boulevard Rainville jusqu’en 1966. Michel Pratt, Dictionnaire historique de Longueuil, 2024.

♦ Échangeur Charles—Le Moyne il relie la 116 et le boulevard Taschereau. Il portait à l’origine le nom de Southwark. La Commission de toponymie du Québec adopta le nom actuel le 26 mars 1980.

♦ Parc Charles—Le Moyne et sa famille (comprend le monument Charles Le Moyne). Désigné de ce nom par Parcs Canada en 2002. La Commission des lieux et monuments historiques y a installé une plaque commémorative.

♦ Académie internationale Charles—LeMoyne (école privée). Institution privée d’enseignement secondaire, fondée en 1975. Elle offre également depuis 2015 un enseignement au niveau primaire, Elle possède un campus sur le chemin Tiffin, à Longueuil.

♦ École Charles—Le Moyne (CSSMV), située sur la rue Coderre dans l’arrondissement de Saint-Hubert. Elle porte ce nom depuis 1972.

♦ Hôpital Charles—Le Moyne. En 1962, la firme Désourdy entama la construction de l’hôpital Charles-LeMoyne, qui se dressa sur le boulevard Taschereau, à Greenfield Park. À son ouverture, en 1966, il comptait 350 lits. En 1974, l’hôpital procéda à des travaux d’agrandissement et de réaménagement. En 1989, le centre hospitalier augmente la capacité de son stationnement. Aujourd’hui, ce centre hospitalier, affilié à l’Université de Sherbrooke, compte environ 3 200 employés, dont 440 médecins. Il fait partie du Centre de santé et de services sociaux Champlain-Charles-LeMoyne. En 2011, l’hôpital inaugura le Centre intégré de cancérologie de la Montérégie. L’hôpital reçut de nombreux prix et distinctions. Gérard Lanoue occupa la direction générale de 1966 à 1984.(Michel Pratt, Dictionnaire historique de Longueuil, 2024).

♦ District électoral municipal LeMoyne—Jacques-Cartier (carte)

♦District électoral municipal Saint-Charles (carte)

♦ Circonscription électorale fédérale Longueuil—Charles-LeMoyne (carte)

______________________________

Charles Le Moyne II, premier baron de Longueuil, par Céline Dupré, Dictionnaire biographique du Canada.

Charles Le Moyne II, BMS, actes notariés, généalogie familiale.

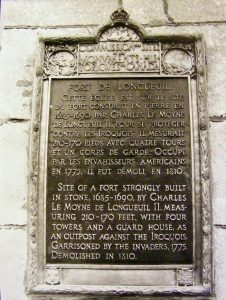

Château fort de Longueuil

Plaque commémorative du château fort de Longueuil, sur la cocathédrale Saint-Antoine de Longueuil.

En 1698, le château fort de Longueuil, situé à l’emplacement de l’actuelle cocathédrale Saint-Antoine, est terminé. Il constitua un argument majeur pour accorder à Charles Le Moyne II, le titre de baron.

Infographie 3D, Société historique et culturelle du Marigot.

Le site du château fort de Longueuil a été constitué le 25 mai 1923 comme un lieu historique national au Canada.

La seigneurie érigée en baronnie.

Acte de foi et hommage de Charles Le Moyne, baron de Longueuil, chevalier de l’Ordre militaire de Saint-Louis et gouverneur de la ville et du gouvernement de Trois-Rivières, pour la baronnie de Longueuil (1723). (Acte notarié original)

Deuxième baron de Longueuil

Il est né en 1687, fils de Charles Le Moyne II, premier baron de Longueuil, et petit-fils de Charles Le Moyne de Longueuil et de Châteauguay, un des plus influents pionniers de la Nouvelle-France. La famille Le Moyne est l’une des rares familles canadiennes à avoir reçu un titre de noblesse héréditaire directement reconnu par la Couronne française — et plus tard par la Couronne britannique.

__________________________

Charles Le Moyne III, deuxième baron de Longueuil, par André Lachance, Dictionnaire biographique du Canada.

_______________________________

Fief Du Tremblay Actes notariés (Chronologie)

Actes chronologiques Du Tremblay – Terres

_______________________________

Histoire générale de Longueuil

Jodoin et Vincent, Histoire de Longueuil

Circuit patrimonial du chemin de Chambly, Michel Pratt, Ville de Longueuil

Commerces du Vieux-Longueuil-1930-1960, © Michel Pratt

Correspondance des adresses du Vieux-Longueuil

Rive-Sud 1947-1997, © Michel Pratt

Montréal-Sud

Collège de Longueuil

Toponymie de Longueuil

Toponymie Saint-Hubert

Lovell Longueuil 1877-1931, transcription, sous la direction de Michel Pratt

1877-1878

1879-1880

1880-1881

1881-1882

1883-1884

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894-1895

1895-1896

1896-1897

1897-1998

1898-1899

1899-1900

1900-1901

1902-1903

1903-1904

1904-1905

1905-1906

1906-1907

1907-1908

1908-1909

1909-1910

1910-1911

1911-1912

1912-1913

1913-1914

1914-1915

1915-1916

1916-1917

1917-1918

1918-1919

1919-1920

1920-1921

1921-1922

1922-1923

1923-1924

1924-1925

1925-1926

1926-1927

1927-1928

1928-1929

1929-1930

1930-1931